(转载)系列专题:瑞典和中国的地质科学合作 第二期 来华深度参与中瑞早期合作的关键人物——安特生

文/刘丽萍 瑞典国家自然历史博物馆古生物部

扬帆(Jan Romgard) 斯德哥尔摩大学亚洲和中东研究系

瑞典王国位于北欧斯堪的纳维亚半岛,与中国相距6375公里。在中国,知道诺贝尔奖、宜家、沃尔沃、爱立信的人不少,但是知道这些都出自瑞典的人却不多。而对于这个遥远的北欧国家和中国在近代的渊源,所知的人可能就更少了。除了相关专业的从业人员,很多人并不了解,在20世纪最初的20年间,中国和瑞典在地质学、古生物学和考古学上曾经有过密切和辉煌的合作,中国的系统古生物学和田野考古学就是在这个背景下诞生的。

要回顾这段历史,就绕不开安特生和瑞典中国委员会。安特生是享誉世界的地质学家、古生物学家、考古学家和极地探险家。中国委员会则是为安特生在中国发掘化石和收集文物提供巨大资金支持的专设筹款委员会。没有这个人和这个机构,就没有周口店北京猿人、仰韶文化等一系列重大发现。

油画“中国委员会”(1926),从左到右依次为拉格雷柳斯,“中国”安特生,另一位安特生(Gunnar Andersson)和王储古斯塔夫·阿道夫

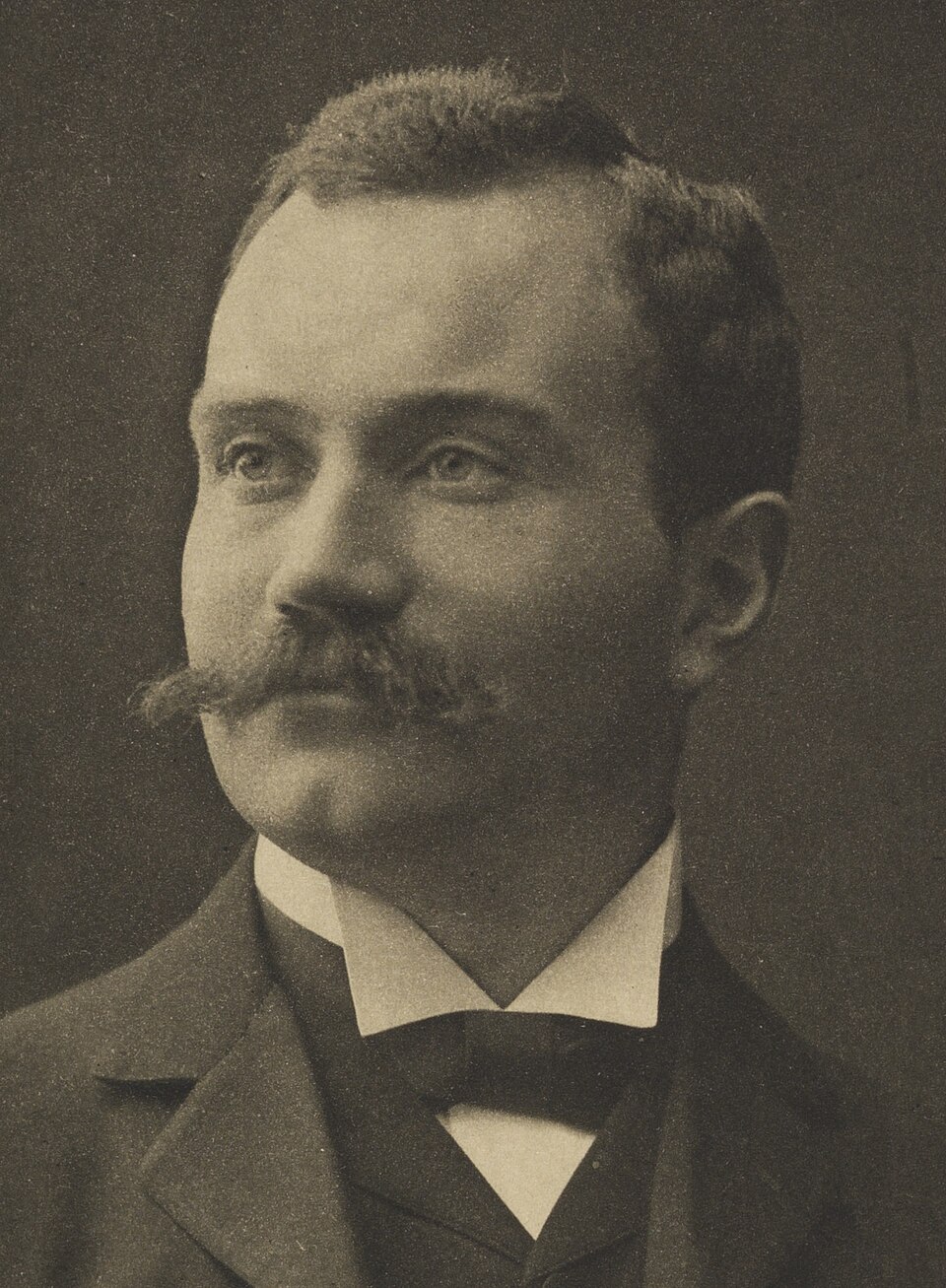

约翰·贡纳尔·安特生(Johan Gunnar Andersson)1874年出生于瑞典中部内尔彻(Närke)省的克尼斯达(Knista)镇。内尔彻省富有寒武纪的三叶虫化石,安特生从小就对收集化石表现出极大的兴趣。14岁时,他把自己采集的化石送到自然历史博物馆。15岁时,他向瑞典皇家科学院申请经费,在暑假时收集化石。上高中时,安特生跟随自然历史博物馆的古生物学教授在瑞典南部采集植物化石。不出意外,1892年安特生选择了首都附近的乌普萨拉大学学习地质学。当时瑞典北极探险家阿道夫·埃里克·努登舍尔德(Adolf Erik Nordenskiöld)的外甥奥托·古斯塔夫·努登舍尔德(Otto Gustaf Nordenskjöld)正在同一个系攻读地质学博士。受舅舅的影响,奥托·努登舍尔德也致力于对新大陆的科学探险。攻读博士期间,安特生两次去北极考察,完成了博士论文“熊岛的地层和构造”。1901年,已经是乌普萨拉大学讲师的奥托·努登舍尔德组织了瑞典首个南极探险队,留校任教的安特生自然加入其中,成为科考队副领队。探险队原计划在南极停留一年,但探险船意外触冰漏水沉没。在没有足够补给的情况下,探险队被迫在南极度过了两个艰难的冬天。瑞典探险队最终被阿根廷派出的救援船成功救回,奥托·努登舍尔德和安特生因此声名远扬。安特生归来后发表了大量的科学著作,获得了很高的国际声誉,很快成为乌普萨拉大学地质系的教授,还在1906年担任了瑞典地质调查局的局长。1910年,第11届国际地质学大会在斯德哥尔摩召开,安特生担任大会秘书长,邀请了当时的瑞典王储古斯塔夫·阿道夫出席开幕式并致欢迎词。会后,安特生主编出版了《世界铁矿志》(The Iron-Ore Resources of the World,1910)。1911年,安特生成为瑞典皇家科学院院士。

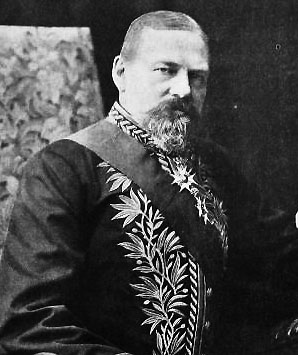

1902年,安特生在南极探险的时候,他的瑞典同胞、22岁的地质学家新常富·拉格雷柳斯则登陆中国,希望寻找一份工作。当时英国传教士李提摩太(Timothy Richard)正在为刚刚成立的山西大学堂招募教师,新常富成为该大学最初的三名西方教授之一。1912年,清朝灭亡,山西大学堂被迫关门。1912年,北洋政府成立。新常富认为新政府要发展工业,对矿产资源一定有迫切的需求,他向当时瑞典驻北洋政府公使倭伦白(Gustaf Oscar Wallenberg)以及安特生提出了中瑞合作在中国探矿的构想,得到了他们的一致支持(倭伦白出自瑞典著名的瓦伦堡家族,其孙子拉乌尔·瓦伦堡(Raoul Wallenberg)因二战期间利用瑞典特使身份在匈牙利拯救了很多犹太人而广为人知)。1913年夏天,新常富得到和总统袁世凯会面的机会,提出了他的构想,但这个倡议最终并未落实。新常富进而请求瑞典公使能从官方层面推进中瑞合作。1914年1月底,北洋政府新成立的农商部决定要重建采矿业,倭伦白再次会见农商部部长张謇,但彼时的他认为只有最出色的专业人才才能代表瑞典,所以他极力推荐了安特生。在2月9日,倭伦白和张謇最终达成一致,聘请安特生为农商部的矿业顾问,为期一年。3月5日,时任总统袁世凯批准了对安特生的聘用。

1913年任瑞典驻中国北洋政府公使时期的倭伦白

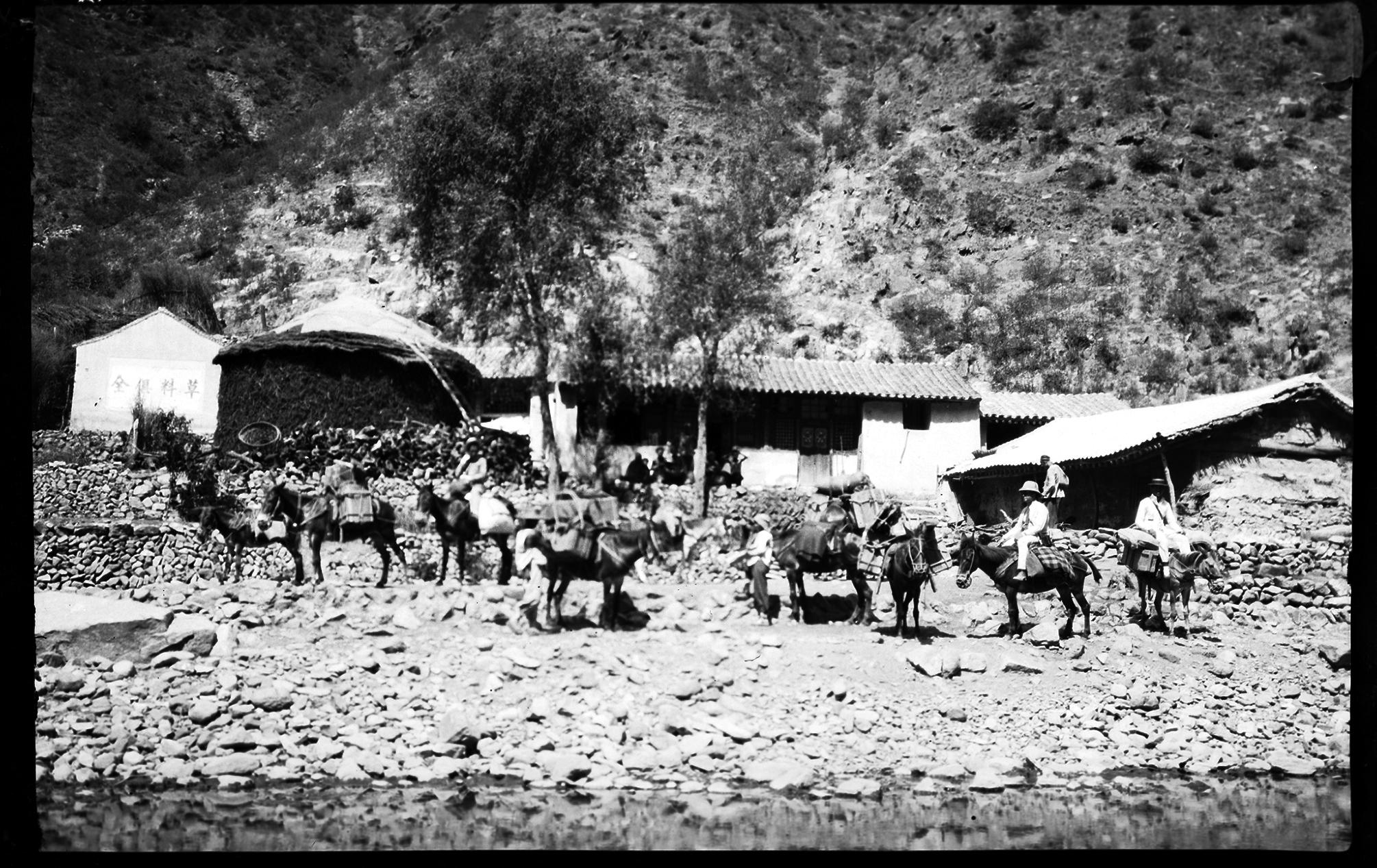

1914年5月14日,安特生带着地矿专家丁格兰(Felix Tegengren)和钻探专家埃里克松(Erik Joel Eriksson)抵达中国,加上已经在中国的新常富,三人成为安特生的助手。6月2日,安特生就和助手们赴北京西山斋堂考察。除了调查煤层储量,安特生等人还采集了大量的植物化石。当时中国没有研究植物化石的设备和人才,安特生在经过北洋政府的同意后,把这批7箱化石和之后采集的其他化石一起运往瑞典自然历史博物馆,但这些标本在运输途中不幸随船在中国南海沉没。

安特生1914年抵达中国后首次赴北京西山斋堂野外考察(瑞典东方博物馆档案F2495)

1914年,安特生在北京一个丹麦工程师家中看到一件红色矿石,得知来自河北宣化龙关山,他立刻让助手埃里克松前往宣化调查,果然在此处发现了储藏丰富的铁矿。1916年10月30日,时任总统黎元洪向安特生颁发三等嘉禾勋章。1918年,安特生又在宣化烟筒山发现了同一个矿床的更多露头。宣化富铁矿的发现,为北洋政府建立“龙烟铁矿股份有限公司”(宣化钢铁集团前身)和“石景山炼铁厂”(首钢前身)打下了基础。

1914-1915岁末年初之交,安特生在北京见到了刚考察归来的农商部矿政司地质科科长丁文江。丁文江曾留学英国,两人一见如故,很多想法一拍即合,比如建立一个国家级地质调查所、地质陈列馆和创办中国自己的地学研究杂志。1916年夏,地质科随矿业司升级为矿业部地质调查所,于北京兵马司办公,丁文江任所长,安特生为外籍顾问。

由于工作出色,安特生的聘用先是延长了一年,其后又一再延长。虽然他的工作卓有成效,但由于政局动荡,矿产地质调查常因经费短缺和各方掣肘而停滞。丁文江与安特生决定调整工作重心,转而专注于以研究为目的的古生物采集。1917年,他们的计划得到了农商部的批准。为了寻找化石,安特生不仅亲自调查发掘,还从药店等处多方打听化石来源。此外,他还给瑞典在中国各地的传教士写信,号召他们留意各地的化石线索,短时间内便获得了很多化石地点的信息。1917年,在安特生、倭伦白及其女婿的资助下,瑞典自然历史博物馆古植物学家赫勒(Thore Halle)来中国工作一年,进行野外地层古生物调查并采集古植物化石。而安特生自己,则在黄河沿岸的河南新安发现了丰富的三趾马动物群化石,他的助手在山西保德也有重大发现。1918年,安特生从燕京大学化学教授吉布(John McGregor Gibb)处得知周口店的鸡骨山有化石,2月便专门前去考察,并很快撰写了有关周口店的文章。

随着化石线索的增加,收集及发掘化石的经费成为最为棘手的难题,安特生向瑞典寻求资金支持。在安特生来中国之前,他和奥托·努登舍尔德等人已经筹划好了一次新的南极考察,准备由瑞典和英国一起,在一个英国宣称主权的南极岛屿上建立国际科考站,并已经在1913年成立了南极委员会,瑞典政府也为此拨付了一大笔资金。但因为第一次世界大战,该计划被搁置,到了1919年3月,英国决定终止和瑞典的合作。瑞典的南极考察计划被迫中止,安特生随即向南极委员会写信,强调他在中国的科考比在南极的更为重要,希望南极委员会把工作重心调整到中国。1919年9月4日,瑞典的南极委员会召开最后一次会议,决定把南极委员会改名为中国委员会,瑞典政府也批准用原来资助南极考察的费用资助安特生。1920年,在第一任委员会主席去世后,王储古斯塔夫·阿道夫亲自担任瑞典中国委员会的主席,一直到1950年他继位成为瑞典古斯塔夫六世国王为止。王储亲自参与中国委员会的事务,大大推动了中国委员会的筹款速度,扩大了资金规模。中国委员会筹措的资金除了资助安特生的野外考察之外,还用以聘用在中国采集化石的工作人员和在瑞典研究中国材料的学生和工作人员,并承担研究材料来往瑞典、中国间的运输费用。有了资金的支持,安特生在中国开始了富有成效的化石发掘和采集工作。为便于两国科学合作的顺利展开,安特生与丁文江商定了一系列协议,商讨了化石采集、刊物出版等相关事宜。双方同意,采集的标本按照对半分配的原则执行,研究成果要首先发表在中国的研究期刊上。在当时的中国,很多西方人都是直接把中国文物偷运出中国,与之相比,安特生从一开始就按照平等双赢的方针与中国政府相关部门充分协商,并签订协议,为当时的中外文化交流树立了一个良好的典范。在之后的长期合作中,安特生和丁文江充分遵守协议规定,在长时期内保持了良好的合作关系。

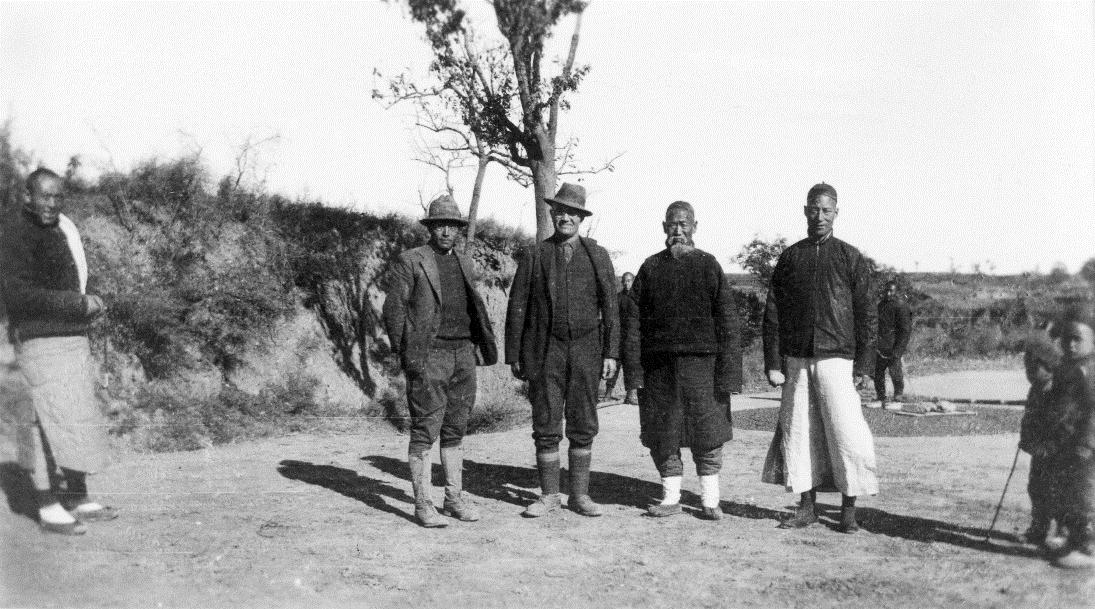

1920年,安特生派出助手刘长山前往河南新安,调查瑞典传教士玛利亚·皮特森女士提供的古生物化石线索。这次刘长山不仅发现了大量化石,还带回了一百多件出自仰韶村的新石器。1921年4月安特生亲赴仰韶,确定了新石器的产出层位,并在同一层位中发现了彩陶碎片。安特生随即向农商部申请发掘,同年秋,他和地质学家袁复礼等人在得到政府许可之后于仰韶进行了两次系统性发掘,在此地发掘出土了大量陶器、石制工具等。这是中国最早进行田野考古所发掘的新石器时代文化遗存。1923年,安特生发表了《中华远古之文化》(An Early Chinese Culture),首次提出“仰韶文化”的概念,也因此被称为“仰韶文化之父”。

1921年袁复礼、安特生和当地王村长及王姓传教士在仰韶村(从左到右)

安特生全力投入考古工作,无暇分身古生物化石的发掘,于是求助于瑞典乌普萨拉大学的古脊椎动物学家维曼(Carl Wiman),希望能够派出一个古脊椎动物专家领导中国的脊椎动物化石发掘工作。1921年7月,维曼把曾在瑞典交换学习,刚在奥地利获得博士学位的师丹斯基(Otto Zdansky)派往中国。师丹斯基一到北京,安特生就安排他去北京鸡骨山发掘。同年,美国古生物学家谷兰阶(Walter W. Granger)随美国中亚考察团抵达北京。安特生遂邀请谷兰阶一同前往周口店指导师丹斯基最新的化石发掘技术。当地的农民得知他们的目标后,指引他们来到龙骨山。凭借着在此处发现的石英石片,安特生推测这很可能是一处人类活动的遗迹,周口店的发掘便转移至此。没多久,师丹斯基就发现了一颗很特别的牙齿,介于人和猿之间。但出于谨慎,师丹斯基并未将发现结果告知安特生及其他人,他在1923年关于周口店发掘的初步报告中也没提及人科化石的发现(返回瑞典后,他在修理周口店标本时,又发现了一颗人牙,但他还是没有对外公布)。因此,安特生并没有在周口店投入很长时间,就把师丹斯基派往河南新安和山西保德发掘之前发现的三趾马动物群化石点。除了河南和山西的哺乳动物,师丹斯基在中国的三年期间,还在山东和甘肃发掘了恐龙和鱼类化石,这批脊椎动物化石都被送往乌普萨拉大学修理和研究。为感谢瑞典实业家拉格雷柳斯(Axel Lagrelius,也曾被翻译成拉格雷留斯、赖格利乌师、拉格里奥斯、拉格尔留斯、拉各雷留乌斯)为中国委员会筹款付出的巨大努力,维曼把保留在乌普萨拉的这批中国脊椎动物化石称为“拉氏收藏品”。

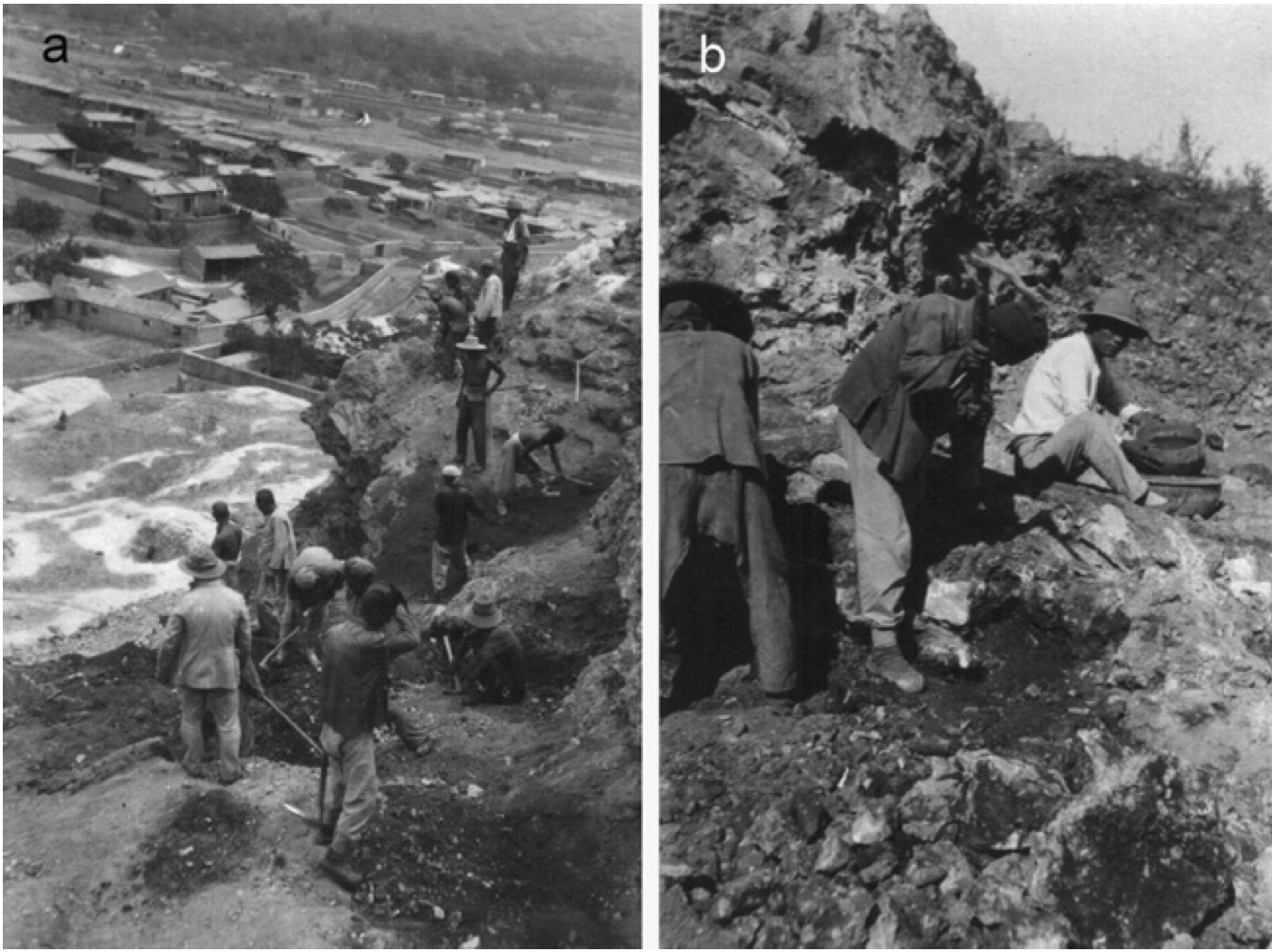

周口店挖掘现场(乌普萨拉大学进化博物馆师丹斯基家族档案)

为了能够在中国发表中国化石的研究成果,安特生和丁文江创建了一系列学术期刊,包括《地质汇报》(Bulletin of the Geological Survey of China,1919)、《地质专报》(Geological Memoirs,1920)、《中国古生物志》(Palaeontologia Sinica,1922)。安特生不仅个人从工资中前后拿出2万银元,还从瑞典商人克雷于格(Ivar Kreuger)处筹得资助,维持《中国古生物志》的出版刊印。专门发表中国古生物研究成果的《中国古生物志》,在最初的7年,瑞典学者单独或参与研究的成果占到了一半以上,这些一流的研究工作让中国的古生物学“出道”即处于国际前列。

1922年,在丁文江和安特生的努力下,中国地质学会成立,同年地质陈列馆和图书馆对外开放。图书馆筹备期间,安特生委托瑞典自然历史博物馆的赫勒在欧洲各地为地质图书馆采购了大量的图书,时任总统黎元洪也为图书馆剪彩,还捐出1000银元。

1923年6月,安特生亲自领队前往兰州,以那里为中心开始文物的考察和发掘工作。经过18个月,他们的足迹遍布陕西、甘肃、内蒙古和青海等地,发掘和收购了大量的彩陶文物。安特生在此期间相继发掘了近50个文化遗迹,命名了甘肃齐家文化、青海马厂文化等数种文化类型,发现了中国之前的“中国”,开创了中国史前文化研究的先河。

1925年7月,安特生返回瑞典,专注于中国文物的整理和研究工作。瑞典政府在7月初已经批准在首都斯德哥尔摩建立东方博物馆,用以馆藏安特生从中国运回的文物。1926年安特生被瑞典政府任命为东方博物馆的第一任馆长和考古学教授。

1925年安特生在斯德哥尔摩研究他从中国采集的文物,其中一半文物在研究发表后送回中国,在地质调查局博物馆展出

1926年,王储古斯塔夫·阿道夫和新婚不久的王储妃计划环球旅行。王储曾于乌普萨拉大学学习历史和考古,是资深的东亚考古和艺术鉴赏家。王储对东亚文化和文物非常着迷,从二十多岁开始就收集和研究中国古代艺术品,长期担任中国委员会的主席,他的环球旅行中自然包括了中国,计划在中国停留一个月。为安排王储的中国之行,安特生、新常富和拉格雷柳斯先行抵达中国。安特生与时任地质调查所所长的翁文灏及北京协和医学院的加拿大古生物学家步达生(Davidson Black)准备为王储举办一个学术报告会,报告中国考古及古生物学的进展。在赴中国之前,安特生已经向维曼询问了中国脊椎动物化石研究的最新进展。到中国不久,安特生就收到师丹斯基发现两颗人牙的回复。1926年10月22日,报告会在协和医学院礼堂举行,安特生在会议最后报告了人化石的发现。“北京人”的发现,立刻在全世界引起了巨大的轰动。安特生、丁文江及步达生决定即刻重启周口店的发掘,由地质调查所牵头、美国洛克菲勒基金会提供资金,瑞典则派古生物学家布林(Birger Bohlin)和中方地质学家李捷一起领导周口店的发掘。1927年4月16日,周口店的第二次发掘启动。

瑞典王储古斯塔夫•阿道夫(左一)和王储妃1926年访问中国时,在太原新常富(右一)住所门前与安特生(二排右一)等人合影(瑞典东方博物馆档案F1984)

1927年5月,安特生告别了生活工作了12年的中国,回到瑞典。在他离开不久,10月16号,布林他们就发现了一颗人牙。1929年下旬,周口店第一期资金即将用尽,发掘也进入尾声,布林受斯文•赫定(Sven Hedin)邀请去了西北考察团,李捷也被抽调离开,周口店的发掘由杨钟健和裴文中负责。1929年12月2日,发掘工作即将结束时,裴文中等人发现了首个北京猿人头盖骨化石,这成为周口店的一个里程碑事件。

1936年12月,安特生又一次来到中国,这次他亲自送还分配给中国的最后一批仰韶文物,之前已经送回6批次仰韶文物。按照之前中国和瑞典政府的协议,发掘出来的彩陶类文物,一半归属中国,一半归属瑞典。

当时的中国政府已经迁都南京,安特生访问了新成立的地质博物馆,还见到了他亲自采集的仰韶文物。不幸的是,老友丁文江在年初外出考察时,因住处煤气泄漏,中毒去世,安特生只见到了丁文江的遗孀。1937年6月,安特生和葛维汉(David Crockett Graham)、祁延霈等学者一起前往四川西康地区,进行地质学、考古学调查。1937年11月,安特生离开被日军占领的上海,乘船前往北平,但他入住的北京饭店,已经被大量日军指挥官占用。显然,此时重访周口店已不可能。只住了几日,安特生便无法忍受,最后一次离开了他视为“第二故乡”的中国。这次的中国之行,安特生拍摄了很多记录日军轰炸上海的照片,还购买了他人记录日军侵略的照片,收集在他的远东相册里。抗战期间,他写了《中国为世界而战》一书,在书的序言里,他借用老友胡适的话来表明自己的观点:“日本军人的侵略计划没有止境,但中国人的忍耐是有尽头的。”

这次离开中国后,安特生没有再访中国。1960年10月29日,安特生在斯德哥尔摩逝世。

安特生在中国工作了12年,中国已经成为他的第二故乡。在瑞典,安特生被称为“中国的贡纳尔”和“中国的安特生”,他自己也把中国和南极的两段经历视为他人生的骄傲。

安特生虽已千古,但他对中国科学研究和两国关系的贡献,早已超越时间、载入史册。他在中国采集的文物、化石已逾百年,依旧记录清晰、状况完好地保存在东方博物馆、瑞典自然历史博物馆、乌普萨拉大学生物进化博物馆里,无声地述说着中瑞科技合作的辉煌。

参考文献

Romgard J,2018. Polarforskaren som strandade i Kina—Johan Gunnar Andersson & de svenska Asienexpeditionerna. Fri tanke,Stockholm.

扬·鲁姆嘉德(即本文作者,中文名扬帆),2021.从极地到中国——瑞典考古学家安特生传.文物出版社,北京.

本文原载于《生物进化》杂志2025年第1期“中国-瑞典科学合作特刊”

附件下载: